学习好并非靠“聪明”,而是把四大能力模块转化成了日常的行为习惯。当知识接收时能抓住核心、执行时能管理自己、习惯上能主动规划、思维上能灵活拓展,自然能在小学学习中展现出持续的竞争力。

在小学课堂上,那些总能脱颖而出的孩子,往往在四大核心能力模块上展现出鲜明特质,这些特质并非天生,而是对应着精准的能力积累。为了更直观地理解这些能力对于“学习好”的重要性,我们一起来看几个身边孩子的例子:

三年级的小宇在语文课上总显得游刃有余。当老师朗读长篇课文时,他会迅速圈出“这是重点”“要背诵”等关键提示,课后能把《富饶的西沙群岛》拆成“风景→物产→保卫”三个短句复述,连老师补充的“珊瑚像花朵”这类比喻句都记得分毫不差。数学课时,面对“教室里有5排座位,每排8个,现在空了3个,坐了多少人”的问题,他会立刻画出5个方框代表座位排,在每个方框里写“8”,再划掉3个,转而列出“5×8-3”的算式 —— 这种把文字描述转化为图形再转化为算式的能力,让他做应用题时极少出错。

四年级的朵朵是出了名的“坐得住”。美术课上同学们总被窗外的小鸟吸引时,她能专注地给手抄报涂完三种渐变色;放学后哪怕客厅传来动画片声音,她也能按“先写口算(10分钟)→再练生字(20分钟)→最后读课文”的顺序完成作业。有次老师布置“写一件难忘的事”,她先在草稿纸上列提纲:“开头:时间地点→中间:摔倒被扶起→结尾:感受”,写完后还逐句检查“有没有写清楚是谁扶的我”“有没有用比喻句”,这种拆分任务和自查的习惯,让她的作文常被当作范文。

每天晚饭后,五年级的小哲不用妈妈提醒就会坐到书桌前。遇到“为什么月亮会跟着人走”这类课本外的问题,他会先翻《十万个为什么》,找不到答案就记在“疑问本”上问老师。他的书包永远分层摆放:第一层放语文课本和笔记本,第二层是数学用具,连橡皮都有专门的小布袋,从不会出现上课找半天铅笔的情况。有次同桌借他的《成语词典》,他翻开扉页指着标签说:“第36页有‘画蛇添足’,我特意贴了便利贴。”

二年级的萌萌总能把知识“用活”。学了“高兴”这个词后,她会在日记里写“妈妈笑起来眼睛像月牙,我心里高兴得像揣了颗糖”;去超市时看到单价2元的棒棒糖,会主动算“买3个要6元,妈妈给10元能找4元”。学“融化”概念时,她回家把冰块放进玻璃杯,观察到“冰块变小→杯子外壁出汗”,还画了张“太阳→冰块哭了”的漫画解释给爸爸听。当老师讲“除法平均分”时,她举手说:“除了分给3个人,还能分成3堆呀!”这种不局限于一种解法的思路,让她的数学思维格外灵活。

还在为怎么精准评估孩子学习能力发愁?还在因繁琐记录难以实现家校同步而焦虑?四大学习能力与评估系统(LCAS系统),专为托管班和儿童培训机构量身打造,让能力评估变简单,家校沟通更高效!

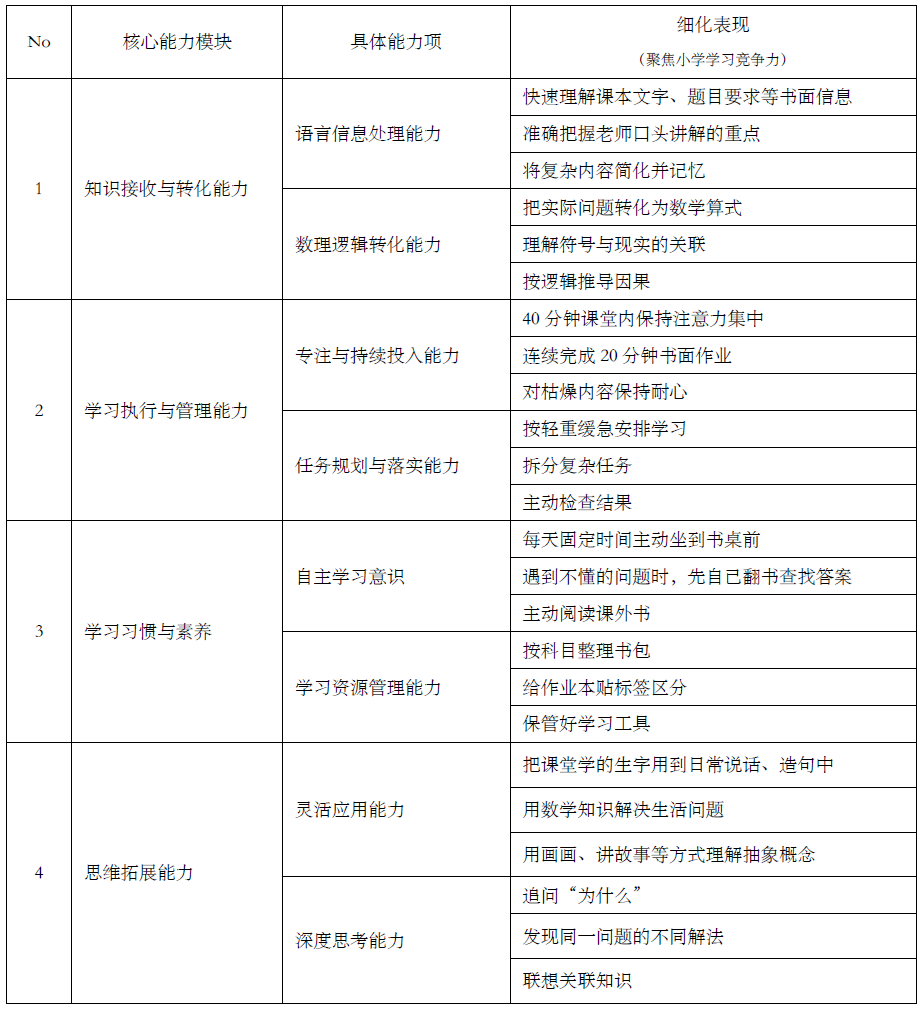

我们深知托管班的核心场景离不开讲课与作业辅导,更清楚老师需要的是直观、高效的评估工具。系统聚焦知识接收与转化、学习执行与管理、学习习惯与素养、思维拓展四大核心能力,深度拆解托管班两大关键场景,让评估更具针对性。

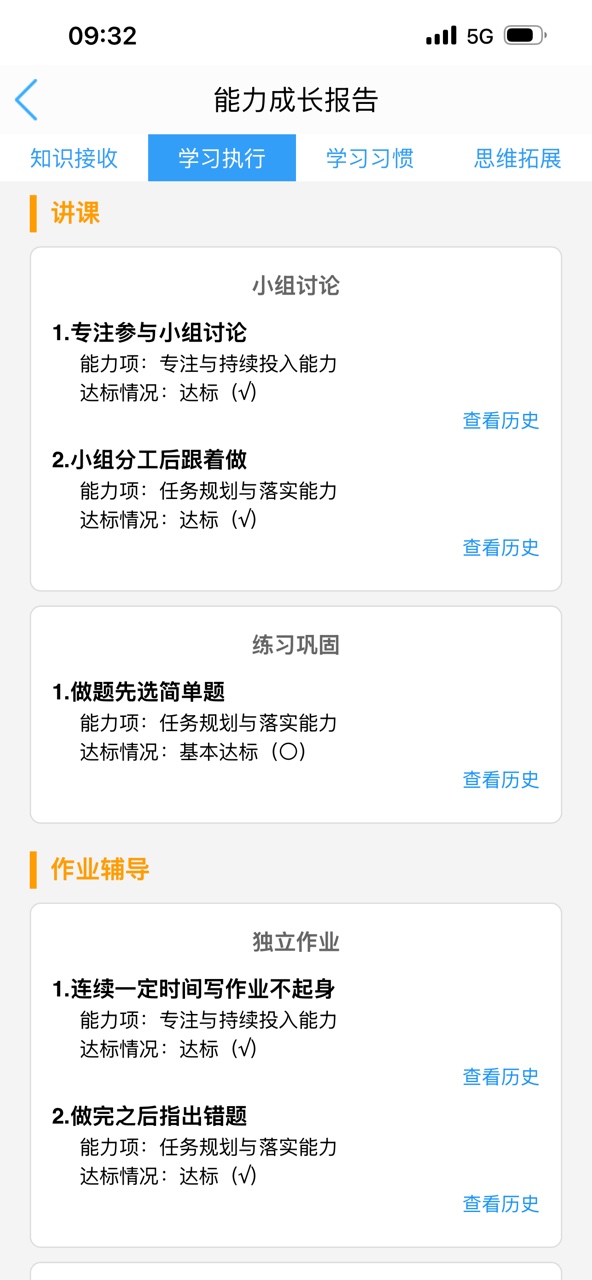

在讲课场景中,从知识讲解时的专注度、互动环节的参与度到练习过程的完成度,我们预设了3-5个“直接勾选”的行为案例;作业辅导场景里,无论是独立作业的自主性、错题处理的反思力,还是任务规划的条理性,同样有清晰的行为选项可供匹配。无需老师费心总结,只需观察孩子表现勾选对应选项,一份精准的能力评估就轻松完成,家校同步的数据基础就此筑牢。

更值得一提的是,系统实现“1分钟上手”,零学习成本就能熟练操作:

- 场景对应超直观:托管过程中遇到讲课(课前准备/导入/讲解/答疑)、作业辅导(复习/执行/超时/收尾)、跨学科(英语/科学)等场景,直接打开对应案例集即可;

- 学段匹配超精准:根据孩子所属学段(幼小小衔接Y/小学X),快速定位对应学段的行为选项,评估更贴合成长阶段;

- 快速勾选超高效:观察孩子场景表现,每个场景仅需选1-2个匹配选项,省时又省力。

四大学习能力与评估系统,用场景化的评估逻辑、极简的操作流程,帮托管班老师精准捕捉孩子学习优势与短板,让家校沟通有数据、有依据。选择它,让能力评估不再繁琐,让教育更具价值!

-

四大能力图

四大能力图 -

评估历史

评估历史 -

场景选择

场景选择